Zum Religiösen Buch des Monats: Januar 2023 | Februar | März | April | Mai

Grenzenlos frei

Der Benediktinerabt der Klöster Andechs und St. Bonifaz in München, Johannes Eckert, hat bereits Betrachtungen zu den vier Evangelien sowie der Offenbarung des Johannes veröffentlicht. Nun legt er unter dem Titel „Grenzenlos frei“ Betrachtungen

zur Apostelgeschichte vor, die ausdrücklich als „Ermutigungen“ zu verstehen sind. Die Apostelgeschichte wurde ebenfalls vom Evangelisten Lukas verfasst, handelt aber nicht vom Leben Jesu, sondern vom Wirken des Heiligen Geistes unter den Jüngern Jesu nach dessen Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Zu Beginn macht Abt Johannes darauf aufmerksam, dass in der Apostelgeschichte ein Motiv im Zentrum steht, das Lukas auch schon in seinem Evangelium besonders wichtig ist: der Weg. Schon im Alten Testament steht die Wegerfahrung Israels im Mittelpunkt: Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Nach Lukas wird auch die nach dem Pfingstereignis sich ausbreitende Jesusbewegung als Weg, als „der neue Weg“ bezeichnet. Und auch die junge Kirche ist im Wesentlichen eine Befreiungsbewegung: sie soll die Menschen durch die Frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi aus den Fesseln des Todes befreien. Unter diesem Aspekt betrachtet der Autor in seinem Buch die Apostelgeschichte nicht als bloßen Bericht über eine historisch abgeschlossene Epoche, vielmehr können wir darin „Therapievorschläge des Heiligen Geistes für die Kirche entdecken“, um zu neuer Bewegungsfreiheit zu finden. Die weiteren Kapitel beschreiben in diesem Sinne 16 Begebenheiten in der Apostelgeschichte, die uns als Ermutigung dienen können. Petrus und Johannes verhelfen beispielsweise im Namen Jesu einem Gelähmten im Tempel zu souveräner Beweglichkeit, die dieser zum Lob Gottes nutzt – dafür müssen sie kein Gold und Silber besitzen, aber das Vertrauen haben, dass Gott da ist und Befreiung schenkt. Der Rat des Gesetzeslehrers Gamaliel an den Hohen Rat, die Apostel freizulassen, denn wenn ihr Werk von Menschen stamme, gehe es von selbst zugrunde, wenn es aber von Gott stamme, könne man es nicht vernichten, sollte auch uns dazu ermutigen, in der Kirche eine gewisse Vielfalt zuzulassen. Dass Petrus aus dem Kerker des Königs Herodes nachts durch einen Engel befreit wird, während die christliche Gemeinde inständig für ihn betet, könnte uns wieder vor Augen führen, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass das Gebet „einen Raum schafft, in dem Gott wirken kann“ und dass manchmal Gottes Engel uns unsanft aufweckt, um uns zu befreien. Paulus und Barnabas finden nach einem Streit zu keinem Kompromiss, sondern gehen im Dienst am Evangelium getrennte Wege. Paulus muss dann auf seinem Weg mit seinem neuen Gefährten Silas die Erfahrung machen, dass ihnen der Heilige Geist ihre Pläne „verwehrt“ – um ihm dann in einer Vision zu zeigen, was er stattdessen tun soll. Wir können daraus lernen, dass auch Missgeschicke, Schicksalsschläge, Erfolglosigkeit als das Wirken des Heiligen Geistes verstanden werden können, der uns in eine andere Richtung führen will, als wir zunächst meinen. Die Schriftauslegungen des Autors sind keine theoretischen Reflexionen im luftleeren Raum, sie beziehen vielmehr dessen persönliche Erfahrungen als Ordensmann und die Ordensregel des hl. Benedikt stets mit ein – geht es doch in der Kirche wie im Orden um eine Gemeinschaft. Bei den jeweiligen Bezugnahmen auf die aktuelle Situation der Kirche mit ihren Problemen und den vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten werden wohl (und müssen) nicht alle immer derselben Meinung sein, geht es doch hier um die bekannten Streitfragen. Aber ganz unabhängig von den eigenen Positionen werden in jedem Fall alle in diesem Buch wertvolle Anregungen finden können, diese Fragen wie der Autor ganz von der Hl. Schrift aus anzugehen und im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes neuen Mut zu schöpfen.

zur Apostelgeschichte vor, die ausdrücklich als „Ermutigungen“ zu verstehen sind. Die Apostelgeschichte wurde ebenfalls vom Evangelisten Lukas verfasst, handelt aber nicht vom Leben Jesu, sondern vom Wirken des Heiligen Geistes unter den Jüngern Jesu nach dessen Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Zu Beginn macht Abt Johannes darauf aufmerksam, dass in der Apostelgeschichte ein Motiv im Zentrum steht, das Lukas auch schon in seinem Evangelium besonders wichtig ist: der Weg. Schon im Alten Testament steht die Wegerfahrung Israels im Mittelpunkt: Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Nach Lukas wird auch die nach dem Pfingstereignis sich ausbreitende Jesusbewegung als Weg, als „der neue Weg“ bezeichnet. Und auch die junge Kirche ist im Wesentlichen eine Befreiungsbewegung: sie soll die Menschen durch die Frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi aus den Fesseln des Todes befreien. Unter diesem Aspekt betrachtet der Autor in seinem Buch die Apostelgeschichte nicht als bloßen Bericht über eine historisch abgeschlossene Epoche, vielmehr können wir darin „Therapievorschläge des Heiligen Geistes für die Kirche entdecken“, um zu neuer Bewegungsfreiheit zu finden. Die weiteren Kapitel beschreiben in diesem Sinne 16 Begebenheiten in der Apostelgeschichte, die uns als Ermutigung dienen können. Petrus und Johannes verhelfen beispielsweise im Namen Jesu einem Gelähmten im Tempel zu souveräner Beweglichkeit, die dieser zum Lob Gottes nutzt – dafür müssen sie kein Gold und Silber besitzen, aber das Vertrauen haben, dass Gott da ist und Befreiung schenkt. Der Rat des Gesetzeslehrers Gamaliel an den Hohen Rat, die Apostel freizulassen, denn wenn ihr Werk von Menschen stamme, gehe es von selbst zugrunde, wenn es aber von Gott stamme, könne man es nicht vernichten, sollte auch uns dazu ermutigen, in der Kirche eine gewisse Vielfalt zuzulassen. Dass Petrus aus dem Kerker des Königs Herodes nachts durch einen Engel befreit wird, während die christliche Gemeinde inständig für ihn betet, könnte uns wieder vor Augen führen, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass das Gebet „einen Raum schafft, in dem Gott wirken kann“ und dass manchmal Gottes Engel uns unsanft aufweckt, um uns zu befreien. Paulus und Barnabas finden nach einem Streit zu keinem Kompromiss, sondern gehen im Dienst am Evangelium getrennte Wege. Paulus muss dann auf seinem Weg mit seinem neuen Gefährten Silas die Erfahrung machen, dass ihnen der Heilige Geist ihre Pläne „verwehrt“ – um ihm dann in einer Vision zu zeigen, was er stattdessen tun soll. Wir können daraus lernen, dass auch Missgeschicke, Schicksalsschläge, Erfolglosigkeit als das Wirken des Heiligen Geistes verstanden werden können, der uns in eine andere Richtung führen will, als wir zunächst meinen. Die Schriftauslegungen des Autors sind keine theoretischen Reflexionen im luftleeren Raum, sie beziehen vielmehr dessen persönliche Erfahrungen als Ordensmann und die Ordensregel des hl. Benedikt stets mit ein – geht es doch in der Kirche wie im Orden um eine Gemeinschaft. Bei den jeweiligen Bezugnahmen auf die aktuelle Situation der Kirche mit ihren Problemen und den vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten werden wohl (und müssen) nicht alle immer derselben Meinung sein, geht es doch hier um die bekannten Streitfragen. Aber ganz unabhängig von den eigenen Positionen werden in jedem Fall alle in diesem Buch wertvolle Anregungen finden können, diese Fragen wie der Autor ganz von der Hl. Schrift aus anzugehen und im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes neuen Mut zu schöpfen.

Thomas Steinherr

rezensiert für den Borromäusverein.

Grenzenlos frei

Johannes Eckert

Herder (2024)

224 Seiten

fest geb.

Auszeichnung: Religiöses Buch des Monats

Die Gottsucher

Vor mehr als 1000 Jahren tauchte in Paris ein Buch mit dem (natürlich in Latein gehaltenen) Titel „Was ist Gott? Das Buch der 24 Philosophen“ auf. Darin enthalten: 24 Sätze über Gott und 144 Erläuterungen dieser Sätze. Diese 24 Sätze versuchen

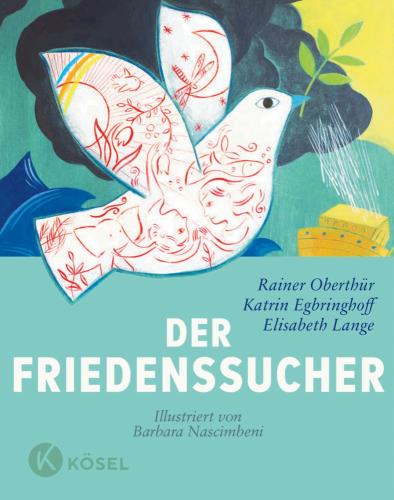

zu beschreiben, wer Gott aus philosophischer Sicht ist. Rainer Oberthür, Autor und Religionspädagoge, hat dieses Buch vor 12 Jahren für sich entdeckt und erzählt es auf seine Weise für Kinder und Erwachsene nach. Hoch philosophisch wirkende Sätze stehen darin neben (scheinbar) ganz einfachen, z.B.: „Gott ist die unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall ist und deren Umfang nirgends ist.“ Und: „Gott ist Geist, der das Wort hervorbringt und immer in Verbindung bleibt.“ „Die Sätze waren geheimnisvoll“, schreibt Oberthür in der Einleitung, „und erschienen zum Teil wie kaum lösbare Rätsel.“ Doch die 24 Philosophinnen und Philosophen sorgten durch kurze Kommentare dafür, dass sie zugänglicher wurden. So heißt es zur unendlichen Kugel z.B.: „Gott ist überall, doch nie nur an einem Ort, ist selbst die Mitte, die deshalb überall ist.“ Und: „So wie sich das All seit dem Urknall immer weiter ausdehnt, ist Gott ohne Grenzen da.“ Oberthür hat sich die Freiheit genommen und zwei Kinder hinzugedichtet, die die philosophischen Gedanken in kindgerechte Worte transponieren – die nicht weniger philosophisch sind! Diese Gedanken gehen auf Äußerungen von Kindern im Religionsunterricht zurück. Zur unendlichen Kugel kommentieren sie: „So wie der Weg auf einer Kugel immer weiter geht, so haben auch die Wege Gottes keinen Anfang und kein Ende.“ Farbige Illustrationen von Barbara Nascimbeni schaffen einen weiteren Zugang und laden - wie alle Worte in dem Buch auch - zum Gespräch und zum Nachdenken ein. Oberthür bietet damit schon Kindern und Jugendlichen „Wege freien Denkens und Staunens über Gott“ an. Sie ergänzen und vertiefen, was in der Bibel über Gott erzählt wird – und helfen vor allem zu erkennen, dass Gott immer nur Ahnung bleibt: „Gott finden wir in Gegensätzen wie Nichts und Sein, Dunkel und Licht, groß und klein. Doch das tiefste Wissen über Gott bleibt ein Nicht-Wissen.“ Wer mit Kindern zu tun hat, weiß, dass sie nachdenklich, neugierig und auf ihre eigene Weise philosophisch veranlagt sind. Es lohnt sich, mit ihnen und diesem Buch auf Entdeckungsreise zu gehen und ihnen auf diese Weise ein Gottesbild zu vermitteln, das über das Kindesalter hinaus trägt. Deshalb ist dieses Buch ein großes Geschenk, lesenswert für Eltern, Katechet*innen, Lehrer*innen – und überhaupt für alle neugierigen Menschen. (Religiöses Buch des Monats April)

zu beschreiben, wer Gott aus philosophischer Sicht ist. Rainer Oberthür, Autor und Religionspädagoge, hat dieses Buch vor 12 Jahren für sich entdeckt und erzählt es auf seine Weise für Kinder und Erwachsene nach. Hoch philosophisch wirkende Sätze stehen darin neben (scheinbar) ganz einfachen, z.B.: „Gott ist die unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall ist und deren Umfang nirgends ist.“ Und: „Gott ist Geist, der das Wort hervorbringt und immer in Verbindung bleibt.“ „Die Sätze waren geheimnisvoll“, schreibt Oberthür in der Einleitung, „und erschienen zum Teil wie kaum lösbare Rätsel.“ Doch die 24 Philosophinnen und Philosophen sorgten durch kurze Kommentare dafür, dass sie zugänglicher wurden. So heißt es zur unendlichen Kugel z.B.: „Gott ist überall, doch nie nur an einem Ort, ist selbst die Mitte, die deshalb überall ist.“ Und: „So wie sich das All seit dem Urknall immer weiter ausdehnt, ist Gott ohne Grenzen da.“ Oberthür hat sich die Freiheit genommen und zwei Kinder hinzugedichtet, die die philosophischen Gedanken in kindgerechte Worte transponieren – die nicht weniger philosophisch sind! Diese Gedanken gehen auf Äußerungen von Kindern im Religionsunterricht zurück. Zur unendlichen Kugel kommentieren sie: „So wie der Weg auf einer Kugel immer weiter geht, so haben auch die Wege Gottes keinen Anfang und kein Ende.“ Farbige Illustrationen von Barbara Nascimbeni schaffen einen weiteren Zugang und laden - wie alle Worte in dem Buch auch - zum Gespräch und zum Nachdenken ein. Oberthür bietet damit schon Kindern und Jugendlichen „Wege freien Denkens und Staunens über Gott“ an. Sie ergänzen und vertiefen, was in der Bibel über Gott erzählt wird – und helfen vor allem zu erkennen, dass Gott immer nur Ahnung bleibt: „Gott finden wir in Gegensätzen wie Nichts und Sein, Dunkel und Licht, groß und klein. Doch das tiefste Wissen über Gott bleibt ein Nicht-Wissen.“ Wer mit Kindern zu tun hat, weiß, dass sie nachdenklich, neugierig und auf ihre eigene Weise philosophisch veranlagt sind. Es lohnt sich, mit ihnen und diesem Buch auf Entdeckungsreise zu gehen und ihnen auf diese Weise ein Gottesbild zu vermitteln, das über das Kindesalter hinaus trägt. Deshalb ist dieses Buch ein großes Geschenk, lesenswert für Eltern, Katechet*innen, Lehrer*innen – und überhaupt für alle neugierigen Menschen. (Religiöses Buch des Monats April)

Christoph Holzapfel

rezensiert für den Borromäusverein.

Die Gottsucher

Rainer Oberthür ; illustriert von Barbara Nascimbeni

Kösel (2023)

112 Seiten : zahlreiche Illustrationen (farbig)

fest geb.

Auszeichnung: Religiöses Buch des Monats

Konvertiten: katholisch geworden

Auf den ersten Blick scheint ein Buch über „Konvertiten“ heute ziemlich aus der Zeit gefallen. Wo es in beiden Kirchen nurmehr um eine Begrenzung der Kirchenaustritte zu gehen scheint, sind Übertritte zwischen den Konfessionen wohl kaum noch

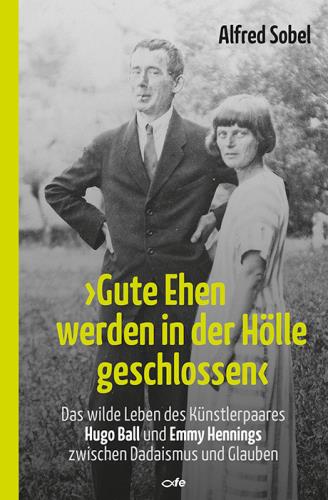

ein relevantes Thema, scheinen sogar eher den Bemühungen um mehr Ökumene zu widersprechen. Tatsächlich geht es aber in diesem Buch von Alfred Sobel um etwas viel Grundlegenderes als um einen Konfessionswechsel, weshalb auch der Untertitel „Katholisch geworden“ eigentlich in die Irre führt und deshalb etwas unglücklich gewählt ist. Viel besser träfe es der Untertitel „Zum Glauben gefunden“, denn darum geht es in diesen dreizehn Porträts: um Menschen, die an einer bestimmten Stelle ihres Lebens zum christlichen Glauben gefunden und dann aus diesem Glauben heraus ihr ganzes Leben gestaltet haben. Dass eine Abkehr von einer vorherigen Konfession dabei keine große Rolle spielt, weil diese in der Regel nur pro forma bestand, zeigt allein die Tatsache, dass zwei der Porträtierten gar keinen Konfessionswechsel vollzogen haben, sondern bereits nach der Geburt katholisch getauft wurden, aber ihren Glauben erst im Erwachsenenalter wirklich entdeckt (Antoni Gaudí) bzw. noch einmal entscheidend intensiviert haben (Katharina Kasper). Faszinierend sind derartige, oft sehr radikale Kehrtwenden in der durch den Glauben geprägten gesamten Lebensentscheidung in jedem Fall, wie etwa bei der feministischen Schriftstellerin Karin Struck, für die ein Schwangerschaftsabbruch Mitte der 70er Jahre zum einschneidenden Erlebnis wurde, das sie schließlich zum katholischen Glauben führte. Oder das ganz und gar unkonventionell lebende Künstlerpaar Emmy Hennings und Hugo Ball, Begründer der Kunstrichtung des Dadaismus, die inmitten ihres äußerst turbulenten Lebens und trotz aller Skepsis gegenüber der Amtskirche zum katholischen Glauben gefunden bzw. zurückgefunden haben – Hugo Ball war katholisch gewesen, aber aus der Kirche ausgetreten – und deren Leben und künstlerisches Arbeiten fortan vom Glauben geprägt wurde. Individuell sehr verschieden vollziehen sich die geschilderten Bekehrungen, manchmal durch eine Lebenskrise ausgelöst wie bei Karin Struck, manchmal aber auch mit einem sehr langen Anlauf wie beim Schriftsteller Ernst Jünger, der erst kurz vor seinem Tod im Alter von 100 Jahren katholisch wurde. Ebenso möglich und nachvollziehbar ist aber auch ein unspektakuläres Hineinwachsen in den Glauben wie bei der schwedischen Astronomie-Professorin Karin Öberg oder auch ein Weg über mehrere Stationen wie beim österreichisch-italienisch-deutschen Ingenieur Leonhard Adler, der 1888 als Kind einer jüdischen Familie geboren wurde, sich 1906 evangelisch taufen ließ, 1917 zum katholischen Glauben konvertierte, 1953 trotz bestehender Ehe mit Zustimmung seiner Frau und Dispens vom Papst in den Franziskanerorden eintrat und 1956 zum Priester geweiht wurde. Auffällig ist in jedem Fall eine Parallele, die sich bei allen Dargestellten findet – die vernunftmäßige Auseinandersetzung mit Glaubensfragen muss zwar zu überzeugenden Antworten kommen, letztlich ausschlaggebend für die Glaubensentscheidung sind aber meist persönlich erlebte Lebenszeugnisse anderer Christen. Biografien werden im Bereich der Sachbücher besonders gerne gelesen, und so ist dieses Buch von doppeltem Nutzen: Zum einen veranschaulicht der biografische Zugang in eindrucksvoller Weise die zentrale Aussage, dass für alle, die zum Glauben finden, gelebte Vorbilder im Glauben, authentische Persönlichkeiten letztlich unerlässlich sind – und das Leben jedes Menschen deshalb für andere zum Glaubenszeugnis werden kann. Und andererseits vermag diese Biografien-Sammlung auch Leserinnen und Leser anzusprechen, die sonst nicht zu einem thematisch religiösen Buch greifen würden. (Religiöses Buch des Monats März)

ein relevantes Thema, scheinen sogar eher den Bemühungen um mehr Ökumene zu widersprechen. Tatsächlich geht es aber in diesem Buch von Alfred Sobel um etwas viel Grundlegenderes als um einen Konfessionswechsel, weshalb auch der Untertitel „Katholisch geworden“ eigentlich in die Irre führt und deshalb etwas unglücklich gewählt ist. Viel besser träfe es der Untertitel „Zum Glauben gefunden“, denn darum geht es in diesen dreizehn Porträts: um Menschen, die an einer bestimmten Stelle ihres Lebens zum christlichen Glauben gefunden und dann aus diesem Glauben heraus ihr ganzes Leben gestaltet haben. Dass eine Abkehr von einer vorherigen Konfession dabei keine große Rolle spielt, weil diese in der Regel nur pro forma bestand, zeigt allein die Tatsache, dass zwei der Porträtierten gar keinen Konfessionswechsel vollzogen haben, sondern bereits nach der Geburt katholisch getauft wurden, aber ihren Glauben erst im Erwachsenenalter wirklich entdeckt (Antoni Gaudí) bzw. noch einmal entscheidend intensiviert haben (Katharina Kasper). Faszinierend sind derartige, oft sehr radikale Kehrtwenden in der durch den Glauben geprägten gesamten Lebensentscheidung in jedem Fall, wie etwa bei der feministischen Schriftstellerin Karin Struck, für die ein Schwangerschaftsabbruch Mitte der 70er Jahre zum einschneidenden Erlebnis wurde, das sie schließlich zum katholischen Glauben führte. Oder das ganz und gar unkonventionell lebende Künstlerpaar Emmy Hennings und Hugo Ball, Begründer der Kunstrichtung des Dadaismus, die inmitten ihres äußerst turbulenten Lebens und trotz aller Skepsis gegenüber der Amtskirche zum katholischen Glauben gefunden bzw. zurückgefunden haben – Hugo Ball war katholisch gewesen, aber aus der Kirche ausgetreten – und deren Leben und künstlerisches Arbeiten fortan vom Glauben geprägt wurde. Individuell sehr verschieden vollziehen sich die geschilderten Bekehrungen, manchmal durch eine Lebenskrise ausgelöst wie bei Karin Struck, manchmal aber auch mit einem sehr langen Anlauf wie beim Schriftsteller Ernst Jünger, der erst kurz vor seinem Tod im Alter von 100 Jahren katholisch wurde. Ebenso möglich und nachvollziehbar ist aber auch ein unspektakuläres Hineinwachsen in den Glauben wie bei der schwedischen Astronomie-Professorin Karin Öberg oder auch ein Weg über mehrere Stationen wie beim österreichisch-italienisch-deutschen Ingenieur Leonhard Adler, der 1888 als Kind einer jüdischen Familie geboren wurde, sich 1906 evangelisch taufen ließ, 1917 zum katholischen Glauben konvertierte, 1953 trotz bestehender Ehe mit Zustimmung seiner Frau und Dispens vom Papst in den Franziskanerorden eintrat und 1956 zum Priester geweiht wurde. Auffällig ist in jedem Fall eine Parallele, die sich bei allen Dargestellten findet – die vernunftmäßige Auseinandersetzung mit Glaubensfragen muss zwar zu überzeugenden Antworten kommen, letztlich ausschlaggebend für die Glaubensentscheidung sind aber meist persönlich erlebte Lebenszeugnisse anderer Christen. Biografien werden im Bereich der Sachbücher besonders gerne gelesen, und so ist dieses Buch von doppeltem Nutzen: Zum einen veranschaulicht der biografische Zugang in eindrucksvoller Weise die zentrale Aussage, dass für alle, die zum Glauben finden, gelebte Vorbilder im Glauben, authentische Persönlichkeiten letztlich unerlässlich sind – und das Leben jedes Menschen deshalb für andere zum Glaubenszeugnis werden kann. Und andererseits vermag diese Biografien-Sammlung auch Leserinnen und Leser anzusprechen, die sonst nicht zu einem thematisch religiösen Buch greifen würden. (Religiöses Buch des Monats März)

Thomas Steinherr

rezensiert für den Borromäusverein.

Konvertiten: katholisch geworden

Alfred Sobel

Patmos (2024)

200 Seiten

fest geb.

Auszeichnung: Religiöses Buch des Monats

Leben, das wächst

Dass im Bauch einer Schwangeren neues Leben heranwächst, ist trotz allen medizinischen Wissens noch immer Grund zum Staunen. Weder schwanger werden noch der glückliche Ausgang einer Schwangerschaft sind selbstverständlich; das wachsende Leben bleibt

unverfügbar. Über dieses Gebiet in ihrem Körper hat die Schwangere plötzlich keine Kontrolle mehr. „Ein ungeborenes Kind kann uns zeigen, wer wir sind“, schreibt Annette Jantzen in ihrem spirituellen Schwangerschaftsbegleiter. „Wir sind im Werden, und angewiesen auf das Leben, das uns umgibt, wir sind gefährdet und geborgen. Schwanger zu sein heißt dann, deutlicher als sonst im Leben auf beiden Seiten zu stehen: selbst angewiesen zu sein und diejenige, auf die ein anderes Leben angewiesen ist, Geschöpf zu sein und selbst neuem Leben ins Dasein zu helfen, körperlichen Prozessen ausgesetzt zu sein und sie aktiv zu erleben.“ Mit Gebeten, „sortierenden Texten“ und Erfahrungsberichten formuliert Annette Jantzen Anstöße, diese spirituelle Seite der Schwangerschaft zu entdecken und Worte dafür zu finden. Jantzen verschweigt dabei auch die anstrengenden und beängstigenden Seiten einer Schwangerschaft nicht. Wie große Freude gehören auch Sorgen, Anstrengung, Nöte zu einer Schwangerschaft – letztlich kommt es darauf an, wie frau damit umgeht. Die körperliche Seite der Schwangerschaft ist für sie ein wichtiger Teil des spirituellen Erlebens. Auch einer Schwangerschaft, die nicht gut ausgeht, ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Jantzens Gebetstexte tragen dem Rechnung: sie drücken Freude und Hoffnung genauso aus wie Sorgen und Mühen: „Meine Gedanken fahren Sorgenkarussell. / Ob es bleibt, / ob alles gutgeht, / wie es werden wird. / Ob ich das schaffen werde. / Ob es noch da ist. / Fahr mit mir Sorgenkarussell, bitte. …“. Eine gute Ergänzung der vorformulierten Gebete sind die „Wortwolkengebete“, die eine Mischung aus Gebet und Meditation sind und helfen, Gedanken an Gott zu formulieren, wenn die vorformulierten Gebete nicht passen. Wer Annette Jantzen (Blog und Buch „Gotteswort, weiblich“) kennt, weiß, dass es zu ihren Anliegen gehört, eine patriarchale, einseitig männliche Rede von Gott zu überwinden. Darum setzt sie in ihrem Schwangerschaftsbegleiter auf weibliche Gottesanreden (Freundin, Schöpferin, Ewige) und verfremdet das Wort G*tt durch ein Sternchen, um deutlich zu machen, dass G*tt menschliche Kategorien sprengt und unverfügbar ist. Annette Jantzens Schwangerschaftsbegleiter gründet auf einer einladenden, lebensnahen Spiritualität, die Gott als Freund des Lebens zeigt und damit vielen Menschen einen Zugang zu dieser Dimension ermöglicht. (Religiöses Buch des Monats Februar)

unverfügbar. Über dieses Gebiet in ihrem Körper hat die Schwangere plötzlich keine Kontrolle mehr. „Ein ungeborenes Kind kann uns zeigen, wer wir sind“, schreibt Annette Jantzen in ihrem spirituellen Schwangerschaftsbegleiter. „Wir sind im Werden, und angewiesen auf das Leben, das uns umgibt, wir sind gefährdet und geborgen. Schwanger zu sein heißt dann, deutlicher als sonst im Leben auf beiden Seiten zu stehen: selbst angewiesen zu sein und diejenige, auf die ein anderes Leben angewiesen ist, Geschöpf zu sein und selbst neuem Leben ins Dasein zu helfen, körperlichen Prozessen ausgesetzt zu sein und sie aktiv zu erleben.“ Mit Gebeten, „sortierenden Texten“ und Erfahrungsberichten formuliert Annette Jantzen Anstöße, diese spirituelle Seite der Schwangerschaft zu entdecken und Worte dafür zu finden. Jantzen verschweigt dabei auch die anstrengenden und beängstigenden Seiten einer Schwangerschaft nicht. Wie große Freude gehören auch Sorgen, Anstrengung, Nöte zu einer Schwangerschaft – letztlich kommt es darauf an, wie frau damit umgeht. Die körperliche Seite der Schwangerschaft ist für sie ein wichtiger Teil des spirituellen Erlebens. Auch einer Schwangerschaft, die nicht gut ausgeht, ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Jantzens Gebetstexte tragen dem Rechnung: sie drücken Freude und Hoffnung genauso aus wie Sorgen und Mühen: „Meine Gedanken fahren Sorgenkarussell. / Ob es bleibt, / ob alles gutgeht, / wie es werden wird. / Ob ich das schaffen werde. / Ob es noch da ist. / Fahr mit mir Sorgenkarussell, bitte. …“. Eine gute Ergänzung der vorformulierten Gebete sind die „Wortwolkengebete“, die eine Mischung aus Gebet und Meditation sind und helfen, Gedanken an Gott zu formulieren, wenn die vorformulierten Gebete nicht passen. Wer Annette Jantzen (Blog und Buch „Gotteswort, weiblich“) kennt, weiß, dass es zu ihren Anliegen gehört, eine patriarchale, einseitig männliche Rede von Gott zu überwinden. Darum setzt sie in ihrem Schwangerschaftsbegleiter auf weibliche Gottesanreden (Freundin, Schöpferin, Ewige) und verfremdet das Wort G*tt durch ein Sternchen, um deutlich zu machen, dass G*tt menschliche Kategorien sprengt und unverfügbar ist. Annette Jantzens Schwangerschaftsbegleiter gründet auf einer einladenden, lebensnahen Spiritualität, die Gott als Freund des Lebens zeigt und damit vielen Menschen einen Zugang zu dieser Dimension ermöglicht. (Religiöses Buch des Monats Februar)

Christoph Holzapfel

rezensiert für den Borromäusverein.

Leben, das wächst

Annette Jantzen

echter (2023)

127 Seiten : Illustrationen (farbig)

fest geb.

Auszeichnung: Religiöses Buch des Monats

All meine Quellen entspringen in dir

Der bekannte Neutestamentler Gerhard Lohfink erschließt in seinem neuen Buch "All meine Quellen entspringen in dir" zentrale, oft gut bekannte Bibeltexte vor dem Hintergrund ihrer Entstehungsgeschichte und zeigt auf diese Weise deren wirklich revolutionäre,

weltbewegende Kraft und Zuversicht, die heute oft vergessen und verschüttet ist, neu auf. Als roter Faden dient ihm dabei der Lauf des Kirchenjahrs, der vom Advent angefangen dem Leben Jesu folgt, wobei Lohfink keineswegs nur die Schriften des Neuen Testaments in den Blick nimmt - im Gegenteil weist er immer wieder darauf hin, dass dieses untrennbar mit dem Alten Testament verbunden ist und bleibt, in seiner ganzen Fülle eigentlich nur von diesem her wirklich verstanden werden kann. Durch die Anordnung entlang des Kirchenjahrs kann das Buch jedenfalls wie ein Jahresbegleiter gelesen werden, aber auch bestimmten Interessen folgend wie ein Lesebuch - die einzelnen Abschnitte können selbständig gelesen werden, auch wenn es natürlich Zusammenhänge und Verweisungen untereinander gibt. Zunächst behandelt das erste Hauptkapitel jedoch "Grundlegendes", etwa die Frage, warum Gott, der doch alle Menschen geschaffen hat, zunächst nur ein Volk, Israel, auserwählt, und auch Jesus sich nur an Israel gewandt hat; es geht um die "Macht der Bilder" oder um eine Religion, in der Gottes Offenbarung und der mühsame Aufklärungsprozess des Menschen keine Gegensätze darstellen. Im größten Kapitel "Feste und heilige Zeiten" werden dann eben die Feiertage im Laufe des Kirchenjahres und die ihnen zugrundeliegenden Aussagen der Hl. Schrift betrachtet. Dabei werden aus der theologischen Gesamtperspektive des Autors manche Details der biblischen Texte erst in ihrer Fülle verständlich bzw. fallen überhaupt erst auf und erschließen sich vielfach zusätzliche Dimensionen der biblischen Texte. Dabei kommen immer wieder neue und z.T. auch überraschende Einsichten zur Sprache. Sehr erhellend ist es z.B., wenn die Auslegung des vielleicht bekanntesten Psalmes 23 ("Mein Hirt ist Gott der Herr") u.a. zu der Erkenntnis führt, dass die Christen ihre jüdischen Wurzeln niemals abschneiden dürfen, "sie müssen den Weg Israels nachgehen. Auch sie müssen den Exodus wagen, sich durch die Wüste führen lassen und zusammen mit Israel Gottesvolk werden". Eine dem modernen Menschen eher unrealistisch anmutende Erzählung des Lukas-Evangeliums, die Verkündigung des Engels an Maria, wird so aufgeschlossen, dass sie die Essenz dessen aussagt, was Jesus über die Gottesherrschaft verkündigt hat: "Die Gottesherrschaft verlangt Geschehen-Lassen und Sich-Hingeben. Sie kommt nicht ohne reines Empfangen, und dieses Empfangen ist immer auch ein Sterben." Und die Auslegung eines uralten biblischen Textes, der heute noch in jeder Messfeier weltweit beim Singen des "Sanctus" zitiert wird, lässt Lohfink zeigen: Gott kann selbst noch die verheerenden Katastrophen in der Welt und auch in der Kirche "mit all ihren schrecklichen Seiten benutzen, um seinen Plan mit der Welt und mit der Kirche weiterzuführen". Im abschließenden Kapitel "Unterscheidungen" geht es dann v.a. um die Rolle von Religion und Kirche in unserer Gesellschaft, sowohl prinzipiell wie auch in konkreten Einzelfragen, aber auch um die richtigen Formen der Aktualisierung biblischer Botschaften in der heutigen Zeit. Insgesamt hat Gerhard Lohfink wieder ein Buch vorgelegt, dessen Inhalt man bei nur einmaliger Lektüre kaum ausschöpfen kann - man wird aber immer wieder gerne zu diesen Ausführungen zurückgreifen, weil sie nicht nur enorm viel theologisches Wissen vermitteln, sondern auch reichen geistlichen Gewinn bereithalten.

weltbewegende Kraft und Zuversicht, die heute oft vergessen und verschüttet ist, neu auf. Als roter Faden dient ihm dabei der Lauf des Kirchenjahrs, der vom Advent angefangen dem Leben Jesu folgt, wobei Lohfink keineswegs nur die Schriften des Neuen Testaments in den Blick nimmt - im Gegenteil weist er immer wieder darauf hin, dass dieses untrennbar mit dem Alten Testament verbunden ist und bleibt, in seiner ganzen Fülle eigentlich nur von diesem her wirklich verstanden werden kann. Durch die Anordnung entlang des Kirchenjahrs kann das Buch jedenfalls wie ein Jahresbegleiter gelesen werden, aber auch bestimmten Interessen folgend wie ein Lesebuch - die einzelnen Abschnitte können selbständig gelesen werden, auch wenn es natürlich Zusammenhänge und Verweisungen untereinander gibt. Zunächst behandelt das erste Hauptkapitel jedoch "Grundlegendes", etwa die Frage, warum Gott, der doch alle Menschen geschaffen hat, zunächst nur ein Volk, Israel, auserwählt, und auch Jesus sich nur an Israel gewandt hat; es geht um die "Macht der Bilder" oder um eine Religion, in der Gottes Offenbarung und der mühsame Aufklärungsprozess des Menschen keine Gegensätze darstellen. Im größten Kapitel "Feste und heilige Zeiten" werden dann eben die Feiertage im Laufe des Kirchenjahres und die ihnen zugrundeliegenden Aussagen der Hl. Schrift betrachtet. Dabei werden aus der theologischen Gesamtperspektive des Autors manche Details der biblischen Texte erst in ihrer Fülle verständlich bzw. fallen überhaupt erst auf und erschließen sich vielfach zusätzliche Dimensionen der biblischen Texte. Dabei kommen immer wieder neue und z.T. auch überraschende Einsichten zur Sprache. Sehr erhellend ist es z.B., wenn die Auslegung des vielleicht bekanntesten Psalmes 23 ("Mein Hirt ist Gott der Herr") u.a. zu der Erkenntnis führt, dass die Christen ihre jüdischen Wurzeln niemals abschneiden dürfen, "sie müssen den Weg Israels nachgehen. Auch sie müssen den Exodus wagen, sich durch die Wüste führen lassen und zusammen mit Israel Gottesvolk werden". Eine dem modernen Menschen eher unrealistisch anmutende Erzählung des Lukas-Evangeliums, die Verkündigung des Engels an Maria, wird so aufgeschlossen, dass sie die Essenz dessen aussagt, was Jesus über die Gottesherrschaft verkündigt hat: "Die Gottesherrschaft verlangt Geschehen-Lassen und Sich-Hingeben. Sie kommt nicht ohne reines Empfangen, und dieses Empfangen ist immer auch ein Sterben." Und die Auslegung eines uralten biblischen Textes, der heute noch in jeder Messfeier weltweit beim Singen des "Sanctus" zitiert wird, lässt Lohfink zeigen: Gott kann selbst noch die verheerenden Katastrophen in der Welt und auch in der Kirche "mit all ihren schrecklichen Seiten benutzen, um seinen Plan mit der Welt und mit der Kirche weiterzuführen". Im abschließenden Kapitel "Unterscheidungen" geht es dann v.a. um die Rolle von Religion und Kirche in unserer Gesellschaft, sowohl prinzipiell wie auch in konkreten Einzelfragen, aber auch um die richtigen Formen der Aktualisierung biblischer Botschaften in der heutigen Zeit. Insgesamt hat Gerhard Lohfink wieder ein Buch vorgelegt, dessen Inhalt man bei nur einmaliger Lektüre kaum ausschöpfen kann - man wird aber immer wieder gerne zu diesen Ausführungen zurückgreifen, weil sie nicht nur enorm viel theologisches Wissen vermitteln, sondern auch reichen geistlichen Gewinn bereithalten.

Thomas Steinherr

rezensiert für den Borromäusverein.

All meine Quellen entspringen in dir

Gerhard Lohfink

Herder (2023)

412 Seiten

fest geb.

Auszeichnung: Religiöses Buch des Monats